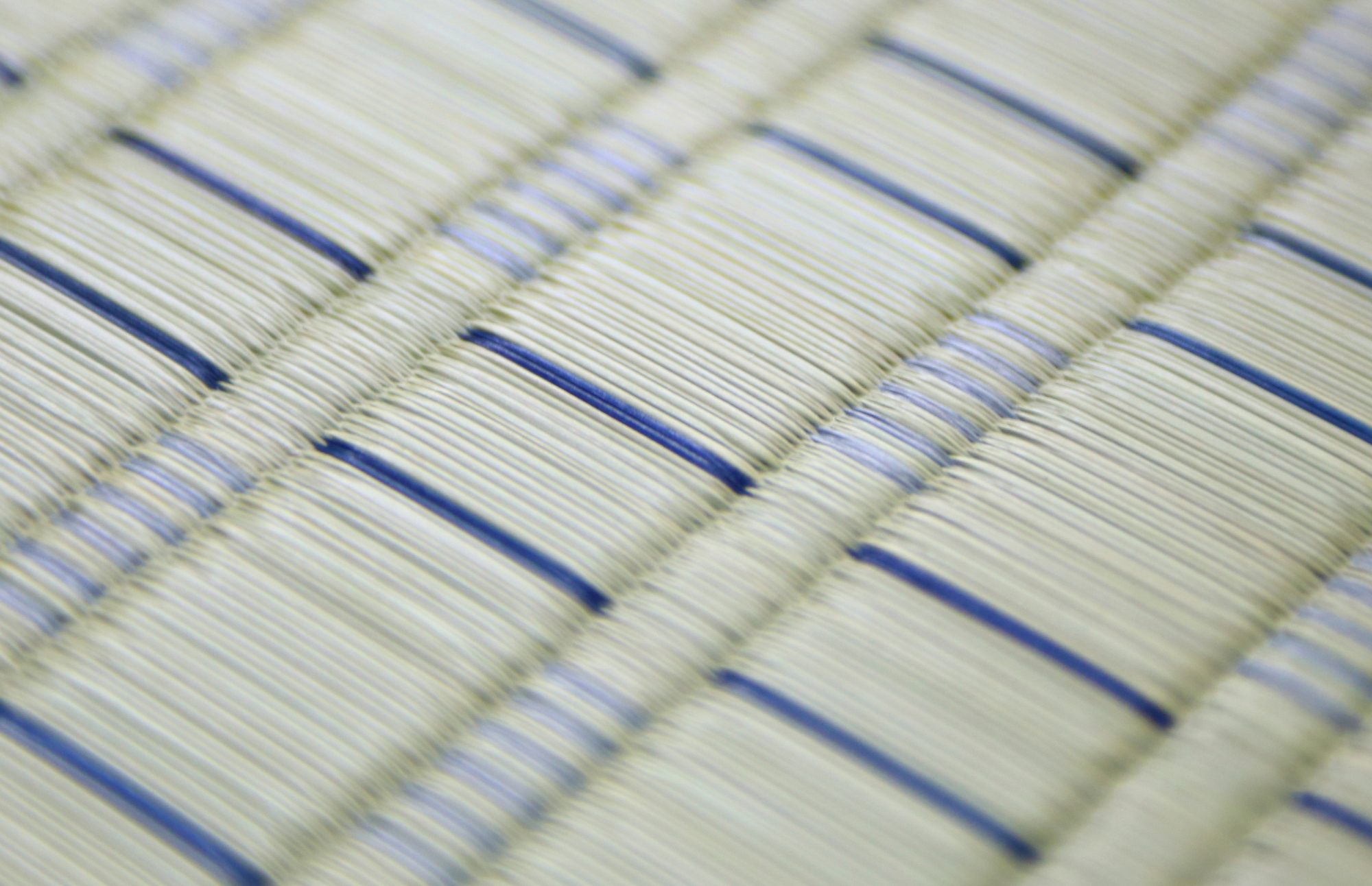

上敷きとは、い草からできた敷物のことで、畳のように畳縁(たたみべり)が付いています。畳を保護するためのカバーとして使われることも多くあり、敷くことで畳の変色や劣化を防いでくれます。また、コンパクトで持ち運びがしやすく、片付けや収納も簡単です。

この記事では上敷きの使い方をはじめ、どのような種類があるのかも紹介します。

上敷きの使い方

上敷きには、おもに次のような使い方があります。

畳の保護

新築の和室や、張り替えたばかりの新品の畳のカバーとして上敷きを敷くことで、畳を日焼けや傷、汚れから守り、長持ちさせる効果があります。

天然素材のい草は紫外線によって変色したり傷んだりしやすく、畳が長時間日光にさらされた状態であれば、それだけ傷みも早くなってしまいます。上敷きを敷くと畳が直射日光にさらされることもなく、色褪せや畳の劣化を遅らせることができるでしょう。

さらに、畳と同様に両面が使えるため、上敷きの表側が色褪せたり傷んだりしてきたら、裏返しにして長く使うこともできます。また、簡単に片付けられるため、日差しが強い時期だけ畳カバーとして使ったり、突然の来客時には上敷きを撤去したりなど、必要に応じて手軽に使うことも可能です。

古い畳の目隠しに

古い畳の目隠しにも便利です。上敷きは畳ほどのコストはかかりませんが、古い畳に敷くだけで、あっという間に新品のような見た目になります。畳替えを行なうまでの間、古い畳を上敷きでカバーするという使い方も便利です。

上敷きの種類やい草ラグとの違い

上敷きは無地のものが一般的ですが、柄入りのものも多くあり、お部屋の雰囲気に合わせて好みのデザインを選べます。ちなみに柄が入っている上敷きは、「花ござ」とも呼ばれているようです。

上敷きには国産や中国産などのい草からできたものと、PP(ポリプロピレン)といった化学繊維でできているものがあり、それぞれメリットやデメリットがあります。国産のい草が使われた上敷きには上質ない草が使われているため、中国産に比べて価格は高くなりますが、そのぶん踏み心地が良く、丈夫で長持ちするようです。

一方、PP(ポリプロピレン)のものは、い草のような香りはありませんが、お手入れが簡単です。汚れたら丸洗いができるため、ペットと暮らしている方などには適しているでしょう。

上敷きと似たものに「い草ラグ」がありますが、両者の使用用途は少し異なります。上敷きはおもに和室の畳に敷く目的で使われますが、い草ラグは厚みがあり、どちらかというとフローリングやリビングの敷物に適しているようです。また、上敷きは両面が使えるのに対し、い草ラグは裏面に不織布が付いているため、裏返しができないことも異なる点です。

まとめ

上敷きは新しい畳を保護したり、古い畳の目隠しに使えたりする便利な敷物です。お部屋の雰囲気や好みに合わせて素材やデザインを選べ、簡単に部屋の雰囲気を変えることもできます。

購入する際にはサイズ選びにも注意しながら、ご自宅にぴったりなものを見つけてみてください。