畳には寿命があるため、定期的な張り替えが必要です。張り替えにはいくつかの方法があり、畳の状態に応じて必要な部分だけを交換することもできます。

この記事では、畳の交換方法の一つである「表替え」の内容や、表替えをする時期の目安などをお伝えします。張り替えを検討する際の参考にしていただければ幸いです。

表替えは畳の表面部分を交換する方法

畳の張り替え方法は3つあり、そのうちの一つが表替えです。その他、新調や裏返しという方法がありますが、それぞれかかる費用が異なります。

畳は、土台部分となる畳床(たたみどこ)、表面のゴザ部分の畳表(たたみおもて)、畳の側面に付いた布部分の畳縁(たたみべり)からできていますが、新調は、それらのすべてを新しいものに替えることです。

次に、裏返しは、畳表を畳床からはずして反転させ、きれいな面を表にして張り直します。畳表はリバーシブル仕様になっているため、このような再利用が可能です。裏返すだけで再び新品のような状態になります。

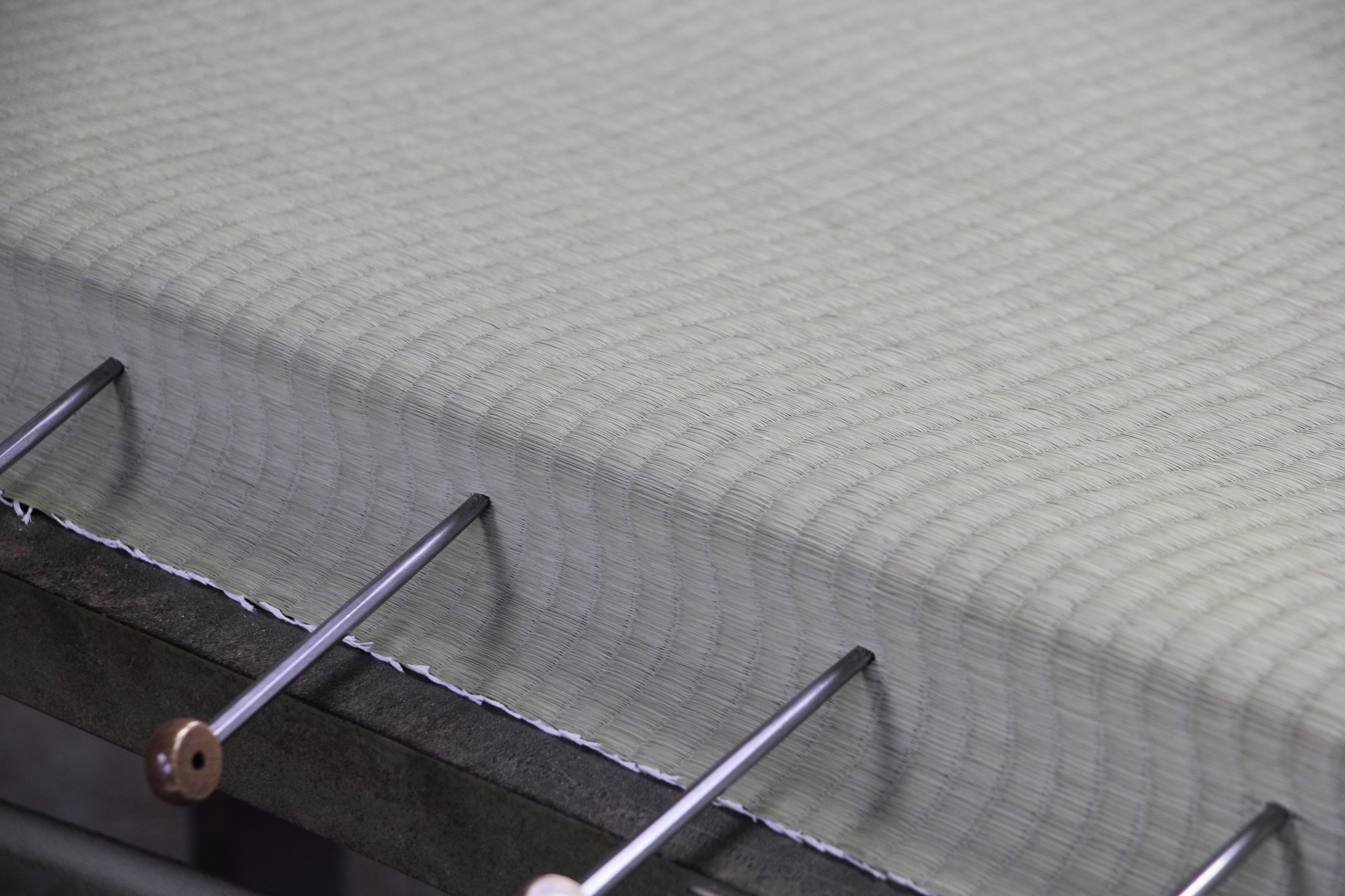

そして、今回紹介する表替えは、畳床はそのままで、表面部分の畳表と畳縁だけを新しいものに交換する方法のことをいいます。表替えをすると、見た目がきれいに変わるだけでなく、交換後しばらくの間はい草の良い香りを楽しめます。ただし、畳床は替えないため畳の踏み心地は変わりません。

畳床に問題がなければ表替えや裏返しで済ませることができますが、次のような点があれば畳の新調を検討したほうがよいでしょう。

- 畳に凹み部分がある(踏むと沈むところがあるなど)

- 畳と畳の間にすき間がある

- 畳が敷居よりも下がっている

表替えにかかる費用は、依頼する業者や畳に使用する素材の品質によって、ピンからキリまで幅広くあります。安価なものでは、畳1枚の相場はおおよそ4000円前後になるようです。

表替えを行なう最適なタイミングは?

畳の色褪せや、い草の繊維のささくれが目立ってきたら、張り替えを検討する時期といえるでしょう。見た目以外では、新畳から約5~10年後、畳の裏返しから約3~5年以上経過した頃が表替えを検討する時期の目安です。畳表の裏側が劣化して裏返しができない場合は、時期を待たずに表替えをすることになります。

また、畳のなかには畳表がはずせない構造のものがあり(琉球畳や薄畳など)、それらは表替えや裏返しができないため、注意が必要です。

なお、畳の表替えをするときは、業者が畳をはずして作業場に持ち帰るため、その間は畳がない状態となります。完了までに要する時間は、依頼する畳の枚数や業者との距離、業者の都合などによって異なるかもしれませんが、ほとんどの場合は当日中に終わることが多いようです。

まとめ

畳をきれいな状態で維持するために、畳の状態や使用年数に応じて、適切なタイミングで張り替えを行ないましょう。畳床が傷んでいなければ新調ではなく、表替え・裏返しなどで済ませることも可能です。

どの方法で交換したらよいのかわからないときは、畳店やリフォーム会社などに相談してみることをおすすめします。